Si echamos la vista atrás podremos darnos cuenta de que ciertos clásicos y obras de culto de la ciencia ficción tienen elementos rotundos como para resignificarse en el presente como ‘premonitorias’ o, en el peor de los casos, como tristes muestras de una realidad que está llegando pese a que nunca se pensó que realmente pudieran pasar de las cámaras o la tinta de sus creadores. Las lecciones de la ciencia ficción literaria del siglo XX, y más específicamente las del cine fantástico de los 70-80, son en muchas ocasiones reflexiones radicales sobre la realidad y el sistema enmascarados por premisas locas, estéticas absurdas, guiones rocambolescos o una puesta en escena propia que no esconde su terrenal condición de serie B.

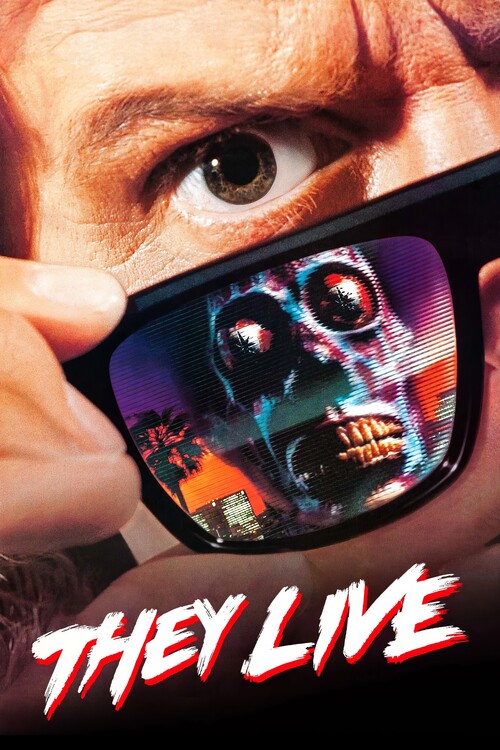

Quizá en este terreno del bajo presupuesto y las películas de pequeñas a medianas fue donde las propuestas enraizaron y brotaron de forma más vigorosa. Fue en las películas de extraterrestres, zombis, robots y monstruos del averno donde proliferaron algunas de las reflexiones sociales más radicales y transgresoras de la época. They Live, la película de John Carpenter del 88, muestra de una forma directa cómo las sociedades han sido engañadas por unos extraterrestres que han suplantado la identidad de sus líderes para crear un sistema basado en unos ubicuos mensajes subliminares que invitan al consumo desenfrenado de la población. Una década antes George A. Romero ya mostraba las mismas inquietudes en una de las películas totémicas del cine fantástico de todos los tiempos: Dawn of the Dead, o cómo una turbamulta inacabable de zombis lentos acorralan a un puñado de personajes variopintos en un hipermercado, la cuna del consumismo capitalista, estableciendo un diálogo constante entre la sátira, el humor negro y la crítica social. En el plomo, el polvo y el metal de la trilogía original de Mad Max (1979) de George Miller se escondían las consecuencias de una guerra por los recursos naturales que desembocaba en el caos del gobierno del más fuerte; en la deshumanización de los seres humanos, rebajados al mismo nivel que los recursos naturales o las máquinas. La que ocupará este texto, Robocop (Paul Verhoeven, 1987), es otra de estas obras icónicas que encierra críticas sagaces y lucidísimas sobre la sociedad bajo un barniz estético rocambolesco y probablemente irrepetible. Vale la pena detenerse en ella.

Robocop es una obra ciertamente denostada hoy en día por cuestiones meramente estéticas: el propio personaje de Robocop con su aspecto metálico, sus andares mecánicos acompañados de sonidos de resortes y bombas hidráulicas, o su forma de verbalizar tan característica no son del agrado del gran público actual en un contexto en el que la ciencia ficción moderna luce una estética mucho más limpia y presenta unos protagonistas mucho más humanos en su apariencia y comportamiento. Al igual que ha ocurrido con muchos mitos del terror decimonónicos y de principios de siglo XX, desde Drácula al monstruo de Frankenstein, la percepción de las bestias, los héroes y, en este caso, los robots cambia radicalmente al paso de unas pocas décadas: lo que una vez pudo ser terrorífico, desasosegante o sorprendente se ha acabado asumiendo en el ideario colectivo hasta ser normalizado. Aunque la mayoría de la gente no haya leído el Drácula de Bram Stoker ni haya visto ninguna de sus adaptaciones directas, el mito de Drácula como el noble vampiro valaco ha quedado impreso en la mente de todos a través de subproductos de la cultura popular que reiteran su trama o su estética. Robocop, sin embargo, es una película con un envejecimiento complicado como otras tantas cintas de serie B coetáneas, lo que hace que no se encuentre entre los mitos y estéticas más revisitados. Ya poca gente vuelve a ver Robocop, que probablemente ha sufrido peor destino en el ideario colectivo que Drácula o los replicantes de Blade Runner. Y aunque todo el mundo sabe más o menos de quién estamos hablando, Robocop ha enraizado en el inconsciente colectivo como el arquetipo de robot humanoide de movimientos estrafalarios y risibles. En el mejor de los casos, Robocop se recuerda como una comedieta desfasada. En el peor de los casos, se reinterpreta Robocop como una apología de la labor policial; una interpretación un tanto simple cuando a poco que uno se vuelque en ella verá que encierra dentro de sí unas profundísimas reflexiones sobre la organización social y la privatización no sólo de los elementos del Estado (los cuerpos de seguridad) sino del cuerpo mismo del ser humano.

Robocop abre con la recreación de un noticiario televisivo en el que, entre otras noticias y comerciales, se habla de la escala de violencia en Detroit y el elevado número de bajas policiales que está sufriendo el cuerpo. La guerra está en las calles y está haciendo estragos en la sociedad detroitina. En este contexto semibelicista, los presentadores nos cuentan que se ha firmado un acuerdo entre la ciudad y la compañía PCO para que ésta «financie y dirija el Departamento de Policía de Detroit». Una circunstancia que inevitablemente recuerda al anarcocapitalismo, una forma de organización social (propuesta por ciertos sectores pero no implantada en su totalidad) que busca hacer desaparecer el Estado para que sean las compañías privadas y las dinámicas del mercado las que controlen todas las funciones sociales e instituciones del Estado.

En un contexto anarcocapitalista el único gobierno sería el que imponen las compañías privadas y los individuos que las poseen, sin orden regulatorio ni sancionador externo de ningún tipo y, en esencia, aumentando la relevancia de la propiedad privada en detrimento de la colectividad. Este tipo de organización social, probablemente impracticable más allá de la segunda semana, se ha vuelto pujante a través de algunos sectores políticos en la actualidad y continúa apareciendo en obras populares como la recentísima serie Alien: Earth, donde cinco macrocompañías son las dueñas del Universo conocido y sus recursos naturales, de forma que las guerras y trifulcas no se producen entre Estados sino entre compañías. El anarcocapitalismo tiene una manifestación muy actual en lo que se ha terminado llamando ‘tecnofeudalismo’, un término que se define muy bien a sí mismo: un sistema socioeconómico donde las grandes empresas tecnológicas (big tech) ejercen un poder similar al de los señores feudales medievales, controlando en este caso no tierras, sino plataformas digitales y datos. Es decir, un sistema basado en la propiedad no sólo de los medios de producción tradicionales como en el capitalismo clásico, sino también de los medios de difusión de la información, los proveedores de servicios y la monetización de la actividad online. Una rueda imparable de redes sociales y plataformas en los que todos pagamos por contenido, consumimos publicidad y producimos contenido a través de nuestro único esfuerzo pagando un porcentaje al dueño de la compañía, como si fuésemos campesinos que pagaban el diezmo de sus cosechas en el sistema feudal medieval. Bajo ciertas ópticas, vivimos en tecnofeudos de macrocorporaciones bajo el paraguas de oligarcas digitales, ciñendo nuestra vida digital (y por extensión parte de la física) a unos pocos entornos digitales cuidadosamente pensados para retroalimentarse económica e ideológicamente.

Tras el noticiario introductorio y una breve presentación de un nuevo policía en comisaría trasladado de otro distrito (Alex James Murphy), la primera escena muestra sin artificios todas sus intenciones: los jefazos de la PCO, la misma compañía que controla la policía, nos muestran dos de sus próximos proyectos. El primero, la creación de Delta City, una macrociudad donde se encuentra el Viejo Detroit, la zona de mayor delincuencia de la ciudad, que el propio Presidente de la PCO considera «un cáncer» a extirpar. Dos millones de obreros trabajarán en ella y la llenarán tras la expulsión forzada de los habitantes de la Vieja Detroit. Más tarde, hacia el final de la película, se nos revelará que el objetivo de la construcción de Delta City no es sólo extirpar un «cáncer», sino usar a los propios obreros que se encargarán de su construcción para el tráfico masivo de drogas, negocio no oficial que está directamente dirigido por la PCO, en paralelo a hospitales, grupos militares o la propia policía. El sistema perfecto amparado por la ‘libertad’ del anarcocapitalismo: la compañía que promociona su nueva ciudad como una lluvia dorada que limpiará la enfermedad de la droga y la delincuencia de Detroit es la misma compañía que tiene bien atados todos los engranajes de la producción y distribución de la droga (mafias), los clientes (los mismos obreros a los que empleará) y los vigilantes que, por omisión, harán que todo esto siga funcionando (una policía casi decorativa con bajos recursos). Tal es el poder de la compañía que es capaz de producir el auge y caída de metrópolis completas y que sus dinámicas bailen a su favor. Para que el sistema de la droga funcione, se necesita una policía que la combata pero no lo venza, para que al menos la opinión pública vea que existe una lucha, aunque sea la mera escenificación de unos trileros.

La segunda novedad que se nos presenta durante esta merienda de jefezuelos es su próximo producto en materia de seguridad: un robot gigantesco, el S-209, el «futuro representante de la ley», mitad robot mitad tanque, que destruirá automáticamente a aquel que no se identifique correctamente o esté cometiendo un acto delictivo. Pretenden que sea el arma militar más importante de la próxima década, que cuerpos de seguridad, policía o ejércitos la adquieran al por mayor para la guerra en las calles o las trincheras. Un negocio redondo, fomentado y potenciado por ellos mismos: generar un problema para después vender la solución a ese mismo problema. De paso, el reemplazo de las funciones del ser humano por la máquina. No obstante, la reunión se torna una de las escenas más sangrientas y brutales de la película poco después cuando, en medio de una pretendida exhibición de las capacidades del robot, mata de forma descarnada debido a un error técnico a un subordinado que se presentaba voluntario. Gajes del oficio, supongo, porque el S-209 estaría en las calles poco después. No conviene perder la inversión en I+D.

Robocop encierra unas profundísimas reflexiones sobre la privatización no sólo de los elementos del Estado sino del cuerpo mismo del ser humano

Mientras tanto, el policía que conocíamos antes (Murphy), es torturado y desmembrado y, para rematar, recibe un disparo en la cabeza que lo deja prácticamente muerto, todo en una misión aparentemente rutinaria contra unos narcotraficantes. El cuerpo médicamente sin vida de Murphy es recuperado por uno de los mediocres ejecutivos de la PCO (Bob Morton, interpretado por Miguel Ferrer) para perpetrar el siguiente paso de su ascenso en el seno de la empresa: el cuerpo del policía es modificado tecnológicamente a través de implantes y cacharrería para convertirlo en Robocop, el robot-policía, un brazo armado creado para ser obediente, proteger al inocente y respetar la ley. Un hombre convertido en máquina para un fin individualista, en primer lugar, y corporativista, en segundo lugar, ya que Robocop será el medio para el ascenso empresarial de Bob Morton, pero también el próximo producto estrella de una compañía que venderá tecnología para la seguridad ciudadana con una mano y lanzará droga y delincuencia a las calles con la otra.

Para dichos fines, pretenden que Robocop se convierta en el trabajador y el policía perfectos: un brazo ejecutor del sistema, un lacayo sumiso, que no cobra un salario y mucho menos podrá protestar y sindicarse; una mera herramienta. Muchas voces progresistas han clamado a la largo de la Historia de los siglos XIX y XX que los procesos de robotización y automatización de los procesos productivos pueden contribuir a la liberación del ser humano y, específicamente, de los obreros. Siendo una máxima compartida por muchos ideólogos socialistas, lo cierto es que el sistema neoliberal es capaz de usar esa automatización no sólo para maximizar las plusvalías extraídas de los trabajadores por el mismo salario y la misma fuerza de trabajo (se trabaja lo mismo y se cobra lo mismo, pero el aumento de la eficiencia tecnológica hace que el empresario obtenga más beneficios), sino para otro fin muy torticero: para reemplazar al molesto trabajador humano, con su criterio propio (individualidad) y su capacidad para organizarse (colectividad), por procesos automáticos al servicio de algoritmos y directrices convenientes para el sistema de producción.

En este contexto, Robocop es un cuerpo robado y privatizado al que se le marcan unas directrices internas muy claras con tal de que su esencia humana desaparezca y eso le haga más útil para el sistema. La apropiación del trabajo ajeno y el monopolio privado de la violencia se sofistican con Robocop y, para ello, PCO necesita retirar todo retazo de humanidad que quede en él.

Así, el segundo gran tropo de la película es la lucha de un hombre contra su condición de herramienta, de un monstruo contra su creación, de un empleado contra su empleador. Todos estos enfrentamientos conviven en el protagonista a lo largo de toda la película, generándose una fricción constante entre Murphy y Robocop, en un proceso dialéctico por el que el protagonista tratará de entender quién es, quién fue, y quién puede llegar a ser bajo el yugo de la mecanización de la PCO. Realmente, la robotización de Alex Murphy nunca llega a completarse, ya que el protagonista muestra retazos constantes de una esencia humana de la que no quiere desplenderse. Dos escenas subrayan esta lucha descarnada por reencontrar su esencia. La primera, la llegada de Robocop a la antigua casa de Alex Murphy y su familia (su mujer y su hijo). Robocop recorre las estancias vacías una vez su familia abandonó su hogar y lo puso en venta tras la muerte del padre de familia; una casa que es un cascarón vacío tanto como lo es el propio Robocop, una carcasa aséptica pero llena de recuerdos de lo que fue. En la escena se alternan en montaje imágenes a modo de flashbacks de la mujer de Murphy y su hijo llevando una vida aparentemente plena y tranquila, poco antes de la mutilación de todas sus esperanzas.

La segunda escena ocurre hacia el final de la película y tiene que ver con la desobediencia manifiesta de Robocop hacia la autoridad de la PCO, sus creadores y dueños en última instancia. Antes, se había revelado que Robocop había sido programado para seguir tres directrices relacionadas con el cumplimiento de la ley y la defensa del inocente, pero había una cuarta directriz oculta: no dañar nunca a ningún miembro de la PCO; cada vez que Robocop lo intentase, sufriría un fallo inevitable en sus circuitos. Las mismas directrices reflejan a la perfección las dinámicas de poder que los privilegiados del sistema imponen a sus subyugados: la protección del inocente y de la ley común está supeditada a la intocabilidad de las clases dominantes. Los privilegiados juegan con normas distintas, en tableros convenientemente diseñados para que no sean víctimas de las propias sangrías que ocasionan. Las contradicciones inherentes de las directrices también son un reflejo de los órdenes policiales-militares y los conflictos que surgen como consecuencia de sus sistemas heterogéneos y jerárquicos: ¿es más importante respetar la orden de un superior o defender al inocente tal y como está regido por el supuesto contrato social? ¿Debe un caballero defender la causa de su señor feudal pese a que esto implique incumplir todos sus votos? ¿Se puede justificar un genocidio porque partíamos del bando geopolítico de los genocidas?

«Robocop es la historia de un cuerpo robado y privatizado»

En este contexto, Robocop entra en un conflicto no sólo moral y espiritual sino material: por un lado, la defensa de la ley y el inocente le obligan a detener al mayor ejecutivo de la PCO, inmiscuido en el tráfico de drogas y disruptor de la peor de las delincuencias; por otro lado, la cuarta directiva le impide tocar a sus superiores. Aprovechando un pequeño vacío legal, y tras un sacrificio inmenso en el que Robocop casi es destruido, acaba con el ejecutivo de la PCO, aunque no con la raíz de todos los males de la sociedad, por supuesto.

Numerosas secuelas y hasta un remake siguieron a la primera película de Robocop, con escenas interesantes que añadían contexto y profundizaban en algunas de las problemáticas anteriores, como por ejemplo con Robocop 2 y el encuentro con la familia de Murphy. No obstante, estas películas tenían serios problemas cinematográficos que las hacían estar muy a la sombra de la película original de Paul Verhoeven en términos de profundidad y trascendencia. Probablemente la mayor exploración del universo de Robocop y sus tropos esté en el reciente videojuego Robocop: Rogue City, una obra de ambición comedida que trata con respeto reverencial la estética y tropos de la película original para ampliar hacia el fondo y hacia los lados toda su propuesta narrativa.

No recuerdo a mi familia. Sólo puedo sentirlos.»

(Robocop: Rogue City)

En Robocop: Rogue City se profundiza de forma consciente en la dualidad hombre-robot que conviven en el interior de Murphy, intercalando escenas de un pasado humano que parecen colarse de forma intencionada en nuestros circuitos. Uno de los mayores aciertos del videojuego es dotar al jugador de cierta agencia respecto a su interpretación de su labor policial, planteando una dicotomía muy inteligente: en muchas ocasiones, puedes bien «ayudar a la comunidad», bien «imponer la ley». Sin puntos intermedios, sugiriendo dos ideas narrativas muy potentes. La primera, la más directa, el que contribuir al bien común puede ser diametralmente contrario a la aplicación de la ley cuando ésta no surge de la colectividad sino de los deseos de oligarcas y las autoridades represivas. La segunda, más al fondo, tiene que ver con la esencia misma del videojuego de Robocop como tal cosa. Nuestra hoja de ruta narrativa (ser un robot humanoide con directrices concretas) coincide con nuestra hoja de ruta mecánica (ir de un sitio X a otro sitio Y cumpliendo un determinado objetivo aunque ello suponga arrasar con medio mundo, como es común en la mayoría videojuegos). Y, en este contexto, al igual que Robocop, perdemos gran parte de nuestra agencia al convertirnos en autómatas que han de cumplir un objetivo (una misión en terminología de videojuego), pero nuestra voluntad personal para interpretar el mundo e incidir en él tiene cabida en pequeños resquicios y vacíos. Como tiene lugar en el mundo físico, en gran parte determinado por las dinámicas socioeconómicas a escala global, nuestro papel práctico en muchas ocasiones no es rediseñar el mundo de la noche a la mañana, sino que nuestra agencia está constreñida a unas pocas decisiones dentro de unos estrechos límites. Al igual que Robocop, encarnamos una lucha constante por liberarnos de las ataduras de los automatismos y las directrices impuestas por un ente ajeno, por rebelarnos contra un sistema que trata de cosificarnos y privatizarnos como herramientas.

Robocop: Rogue City es una muestra clara de que los temas que trataba Robocop a finales de los 80 no eran nimiedades ni arbitrariedades, sino reflexiones muy conscientes de una sociedad cuyas estructuras económicas, culturales y sociales estaban en proceso de empobrecimiento. Conviene reivindicar el universo Robocop no sólo porque sea premonitorio de las dinámicas de nuestros días, sino porque es una clara muestra de cómo las reflexiones más radicales y puras están escondidas en muchas ocasiones bajo una estética que intuitivamente sugieren algo más simple. Los hallazgos más profundos en ocasiones no están en las películas y los videojuegos limpios y perfectos, sino en las obras más brumosas, sucias y rebeldes; aquellas cuya humilde producción no ha enturbiado la visión de sus creadores y no ha torpedeado su alma.

¡Espada y Pluma te necesita! Apóyanos en Patreon o Ko-Fi.

SOBRE EL AUTOR